Die Sternkarten von Albrecht Dürer von 1515

Zur Darstellung des Orion bei Dürer

Zur Kopfhaltung des Orion

- Auf den Karten von 1435, 1503 und 1515 wird Orion jeweils in Rückansicht mit weit zurückgeneigtem Kopf dargestellt.

Orion 1435 |

Orion 1503 |

Orion 1515 |

Erläuterung hierzu:

-

Im 18. Gesang der Ilias schmiedet Hephaistos ein Schild, das reichlich verziert wird (zitiert nach der Übersetzung von Wolfgang Schadewaldt):

Und auf ihm die Sterne alle, mit denen der Himmel umkränzt ist:

Die Pleiaden und die Hyaden und die Kraft des Orion

Und die Bärin, die sie auch Wagen mit Beinamen nennen,

Die sich auf derselben Stelle dreht und nach dem Jäger Orion späht

Und allein nicht teil hat an den Bädern im Okeanos.

|

Fell oder Schild?

- Stern 17 des Orion wird im Sternkatalog von Ptolemäus beschrieben als:

- Von denen im Fell der linken Hand der nördliche

- Der letzte und südlichste von denen im Fell

- Dagegen findet sich Orion häufig statt mit einem Fell mit einem Schild dargestellt, was sich in späterer Zeit auch durchsetzte.

Hevelius 1690 |

Zahn 1696 |

Eimmart vor 1705 |

- Wie Wolfgang Reichel 1901 festgestellt hat, sind Fell oder Schild insofern kein Widerspruch, als die ersten Schilder der Krieger aus gegerbtem Fell bestanden, somit die Stelle bei Ptolemäus auch mit Schild übersetzt werden könnte.

Was für eine Art von Fell?

- Was für eine Art von Fell hält Orion aber in der Hand? Auf der Karte von 1435 kann darüber nichts ausgesagt werden.

- Im Sternkatalog des gleichen Bandes in dem sich die Karte befindet, ist auch Orion skizziert. Die figürliche Darstellung des Orion weicht von der auf der Karte stark ab, das Fell ist aber das gleiche.

- Orion galt als großer Jäger. Naheliegend ist damit, das Fell als Löwenfell zu interpretieren, wie es Johann Bayer 1603 und Aegidus Strauch 1659 andeuteten.

- Bayer zeigt Orion allerdings nicht in Rückenansicht, sondern in Frontansicht, weshalb Orion das Fell in der rechten statt in der linken Hand hält.

Karte von 1435 |

Johann Bayer 1603 |

Aegidius Strauch 1659 |

Ein Ochsenfell?

- Auf der Karte von 1503 wird das Fell deutlich als Ochsenfell interpretiert, wobei der Kopf des Ochsen nach unten hängt.

- Diese Interpretation gilt auch für den Globus von Stöffler von 1493, wobei Orion hier das Fell am Kopf hält.

- Das Ochsenfell findet sich auch im Manuskript MS 125, Bl. 13v aus Klosterneuburg.

Karte von 1503 |

Stöfflers Himmelsglobus von 1493 |

- Das Ochsenfell soll wohl an die Geburt des Orion erinnern. Bei Hyginus (2.34) heisst es hierzu:

- Ein gewisser Hyrieus wohnte laut Aristomachus in Theben, laut Pindar aber auf der Insel Chios. Als er Jupiter und Merkus bei sich als Gäste empfing, erbat er sich von ihnen, dass ihm ein Sohn geboren werde. Damit sein Gesuch mehr Aussicht auf Erfolg hatte, opferte er einen Stier und reichte ihn seinen Gästen zum Essen. Dabei wiesen ihn Jupiter und Merkur an, dass er dem Stier die Lederhaut abzog. In die Lederhaut ließen sie ihren Urin hineinlaufen, dann befahlen sie ihm, die Lederhaut in der Erde zu vergraben. Daraus wurde nach einiger Zeit ein Knabe geboren, den Hyrieus wegen seiner Entstehung Urion nannte. Aber weil es schöner klang, bürgerte es sich ein, dass man ihn Orion nannte.

Zur Darstellung bei Dürer

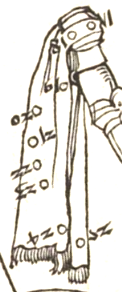

- In der Darstellung von As-Sufi hält Orion nämlich kein Fell in der Hand, vielmehr wird das, was bei Ptolemäus als Fell beschrieben wird, hier als der überhängende linke Ärmel seines Gewandes dargestellt.

- Spätere Kopisten hat diese unnatürlich wirkende Darstellung gestört, bei Ihnen wurde aus dem Ärmel ein schmaler Teil des Gewandes, ein Tuch oder ein Schal. Einige Beispiele aus den Seiten des Warburg-Institutes hierfür:

- Köln, Dombibliothek: 83 II, Bl. 164v, entstanden um 800

- Laon, Bibliotheque municipale: 422, Bl. 29v, frühes 9. Jahrhundert; gesamtes Manuskript

- Paris, Nationalbibliotek: lat. 12957, Bl. 61r, 9. Jahrhundert

- Montecassino, Biblioteca Abbaziale: 3, Bl. 188, entstanden um 879

- Paris, Bibliothèque nationale de France: lat. 5239, Bl. 222v, entstanden vor 937

- London, British Library: Harley 2506, Bl. 41r, entstanden um 994

- Vatikan Stadt, Biblioteca Apostolica Vaticana: Reg. lat. 123, Bl. 199v, entstanden um 1056

- Vatikan Stadt, Biblioteca Apostolica Vaticana: Vat. lat. 643, Bl. 92v, 12. Jahrhundert

- Vatikan Stadt, Biblioteca Apostolica Vaticana: Vat. lat. 3121, Bl. 20v, um 1400

- Madrid, Biblioteca Nacional de España: 1983, fol. 122r, 15, Jahrhundert

- Vatikan Stadt, Biblioteca Apostolica Vaticana: Pal. lat. 1389, Bl. 170v, 15. Jahrhundert

- München, Bayerische Staatsbibliothek: Clm 59, fol. 235r, 15. Jahrhundert

- Köln, Bibliotheca Bodmeriana: lat. 7, Bl. 34v, entstanden 1468

- London, British Library: Add. 15819, Bl. 36v, entstanden um 1470

- Dürer reiht sich somit in eine Tradition ein, die auf arabische Ursprünge zurückgeht.

Links:

- Zahlreiche weitere Darstellungen des Orion, hauptsächlich aus Manuskripten, finden Sie auf den Seiten des Warburg Instituts

Literatur:

- Dekker, Elly: Illustrating the Phaenomena. Celestial Cartography in Antiquity and the Middle Ages. Oxford: University Press 2013

- Küentzle: Orion. In: Roscher, W. H. (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Dritter Band: Leipzig: Teubner 1902, S. 1018-1047(Ausführliche Beschreibung der Mythen um Orion)

Zurück zur Seite "Die Sternkarten von Albrecht Dürer von 1515"

Zurück zur Übersichtsseite "Die Sternkarten von Albrecht Dürer"